Products

佛山音波律动贸易有限公司 2025-04-30 11:49 192

失眠,这个曾被视为“小毛病”的健康问题,如今已成为一场席卷全社会的“睡眠危机”。从《2025年中国睡眠健康调查报告》的数据来看,近半数中国成年人存在睡眠困扰,且呈现年轻化、常态化趋势。究竟是什么原因让“睡个好觉”成了现代人难以企及的奢侈品?本文将从社会、心理、生理、环境等多维度剖析失眠蔓延的深层原因。

一、社会压力:快节奏与“24小时在线”的代价

现代社会的竞争强度与生活节奏,直接挤压了睡眠的时间和空间。职场高压是首要推手。互联网行业的“996”文化、服务业的轮班制、创业者的“007”模式,让许多人长期处于紧绷状态。例如,37岁的李先生因长期加班导致心脏问题,最终不得不调整作息。经济焦虑同样普遍,房贷、教育、医疗等压力让中年人成为失眠重灾区,数据显示,36—45岁群体平均睡眠时长最短,仅6小时44分钟。

、

、

电子设备的入侵则让工作与生活的界限彻底模糊。睡前刷手机的习惯导致大脑持续暴露于蓝光下,抑制褪黑素分泌,形成“越看越清醒”的恶性循环。此外,“报复性熬夜”现象盛行——白天被工作占据,夜晚通过熬夜“补偿自由”,这种心理代偿进一步剥夺了睡眠时间。

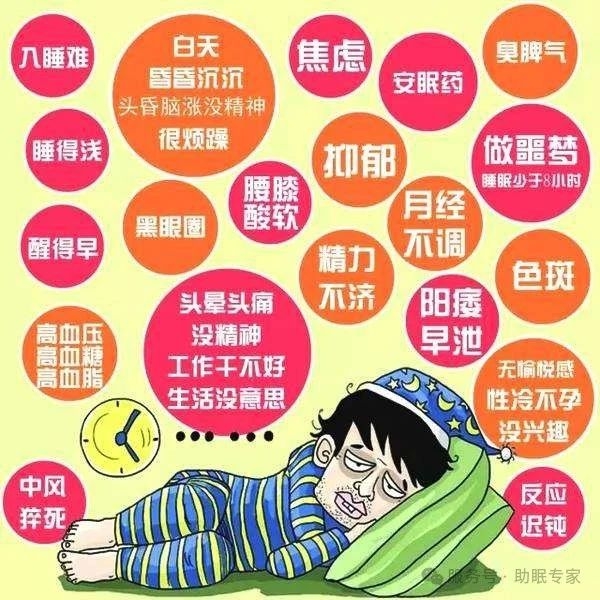

二、心理困局:焦虑与自我强化的失眠陷阱

失眠不仅是生理问题,更是一种心理症候。焦虑与抑郁是核心诱因,70%的失眠患者存在情绪问题。现代人面对不确定的未来(如职业发展、人际关系)时,大脑的“警觉模式”被激活,难以进入放松状态。例如,抑郁症患者的早醒症状常被误判为单纯失眠,实则是心理疾病的预警信号。

更值得关注的是“失眠恐惧症”。许多人因偶尔失眠产生过度担忧,陷入“怕睡不着—更睡不着”的恶性循环。这种对失眠的灾难化想象(如担心猝死或精神失常)反而加剧了神经系统的兴奋。此外,对“8小时睡眠”的执念也成心理负担——个体睡眠需求差异极大,强行追求时长反而引发焦虑。

三、生活方式:从饮食到运动的连锁失衡

不良生活习惯是失眠的重要推手。例如,睡前摄入咖啡因或酒精看似助眠,实则扰乱睡眠节律。研究显示,65%的饮酒者会出现“前半夜昏睡、后半夜惊醒”的反跳性失眠。饮食结构失衡同样致命。现代人主食摄入减少,导致色氨酸(合成褪黑素的关键物质)不足,而高蛋白饮食则可能延长消化时间,影响夜间休息。

运动不足与过度并存也值得警惕。久坐人群因代谢低下易出现睡眠障碍,而晚间剧烈运动则可能让交感神经持续兴奋。例如,25岁的李明因项目冲刺期久坐、暴饮暴食导致严重失眠,后通过调整饮食和运动恢复。

四、生理与环境:被忽视的“睡眠杀手”

慢性疾病与药物副作用常被低估。甲状腺功能亢进、睡眠呼吸暂停综合征等疾病直接干扰睡眠结构;抗抑郁药、降压药等也可能导致失眠。此外,生物钟紊乱现象普遍——跨时区旅行、倒班工作打乱昼夜节律,青少年群体因熬夜学习或娱乐导致的“睡眠相位后移”已成为新常态。

环境因素同样关键。城市光污染、噪音、不适宜的温湿度使睡眠环境恶化。例如,居住在马路边的人群常因交通噪音难以入睡。而“床具不适”这类细节(如枕头高度不当)也可能引发整夜辗转。

五、社会认知与医疗资源的双重短板

公众对失眠的认知偏差加剧了问题。许多人将失眠归因于“意志力薄弱”,或迷信保健品、偏方(如褪黑素滥用),却忽视专业医疗干预。数据显示,仅10%的失眠患者接受规范治疗,多数人因对精神科医院的偏见延误就诊。

睡眠医学的学科真空更是深层隐患。中国尚未建立独立的睡眠医学体系,诊疗分散于精神科、神经内科等科室,缺乏多学科协作。专科医生的短缺与培养体系缺失,导致患者难以获得精准治疗。

结语:破解失眠困局需要系统性变革

失眠的蔓延是社会转型期的缩影——它既是个人健康问题,更是社会运行机制的警示。要扭转这一趋势,需多管齐下:

1. 社会层面:推动“健康工作文化”,减少无效加班;加强睡眠健康科普,消除对精神类药物的污名化;

2. 个人层面:建立规律作息,减少睡前屏幕时间,优化饮食结构(如增加全谷物摄入),并通过正念冥想等方式缓解焦虑;

3. 医疗体系:加快睡眠医学学科建设,推广认知行为疗法等行之有效的方法

4.开放包容:医疗体系本该是解决失眠问题的权威,但事实上在医院除去安眠药以外,少有好的办法。而睡眠又是自然的事,最好的方法是用自然的方法帮助失眠的朋友,通过失眠朋友自身解决失眠问题。失眠的原因很多,解决的方法也很多,难的是找出失眠问题的具体原因,匹配到合适的方法,给出个性化的失眠调理方案。这就需要允许更多的社会力量参与解决失眠问题。

Demand feedback